刚刚过去的4月,有两位素不相识、分别在徐州和济南工作的95后学而思老师,各自跟校区请了一周假期,住进了医院的病房。

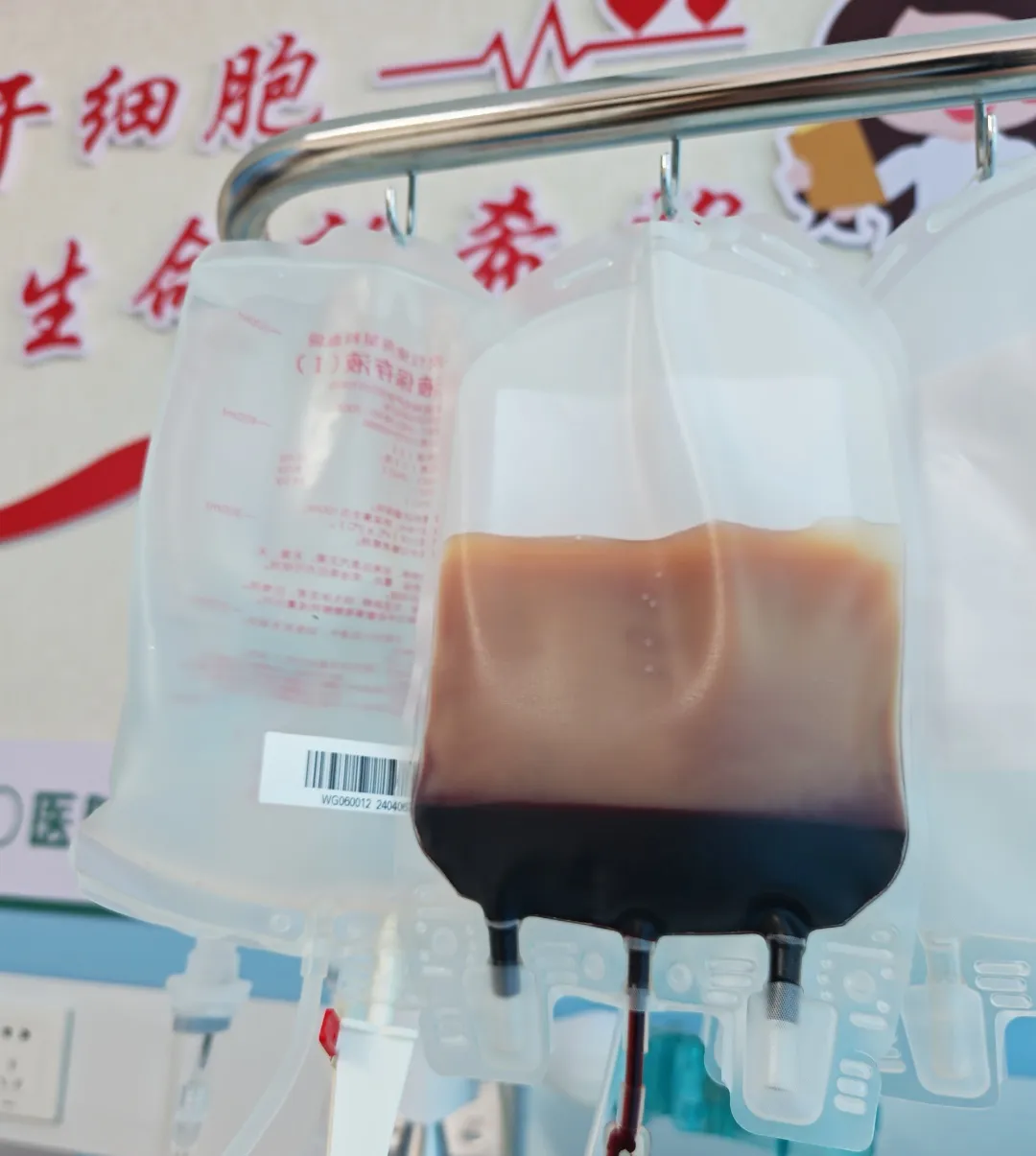

每天打针,感受身体的反应和变化,4-5天后开始抽血,接上血细胞分离机,回输血液……要持续至少几小时,直到来自他们体内的富含造血干细胞的50-100毫升血液装进密封袋,被医护人员送走。另一间医院的病房里,各有一个血液病患者在等待,那是他们重生的希望。

王彦策,学而思素养徐州分校老师,28岁,安徽淮南市第81例造血干细胞捐献者。

孙浩然,学而思素养济南分校老师,25岁,山东济南市第202例造血干细胞捐献者。

王彦策老师成功捐献造血干细胞

孙浩然老师成功捐献造血干细胞

拨通浩然老师的语音电话,是4月30日,他出院的第二天。他说,自己现在感觉只稍微虚一点,没什么问题,再休息个三五天应该能恢复好。

接到红十字会的电话,是3月10日。浩然说,自己几乎已经忘记几年前陪朋友看病,在医院献血并留下了干细胞血样。“我跟工作人员确认了半天他的身份,他又介绍了十几分钟相关情况,我才逐渐回想起来。”被通知配型成功,对他来说有那么一点意外。

但就在电话接通的这十几分钟里,浩然已经做出了清晰的决定。他得知自己是这位05年出生年轻患者唯一匹配成功的捐献人,这个概率非常之小。他开始思考如何劝说家人同意和支持,了解必须的流程和手续。他也是从红十字会工作人员的介绍才了解到,捐献造血干细胞并不是“抽骨髓”,外周血采集的方式已经相当成熟和安全。

孙浩然老师在进行造血干细胞采集

只要决定了,接下来的事情都自然而然地推进下去。高分配对,定好时间,告知父母……病人情况有些紧急,浩然和红十字会的工作人员都希望能尽快。

跟公司请假,消息一下就在同事里传开,“他们都说觉得我太伟大了。后来我都不再解释了,说对,我就是很伟大。”浩然老师所在的团队,关系气氛相当好,平时就总是互开玩笑。

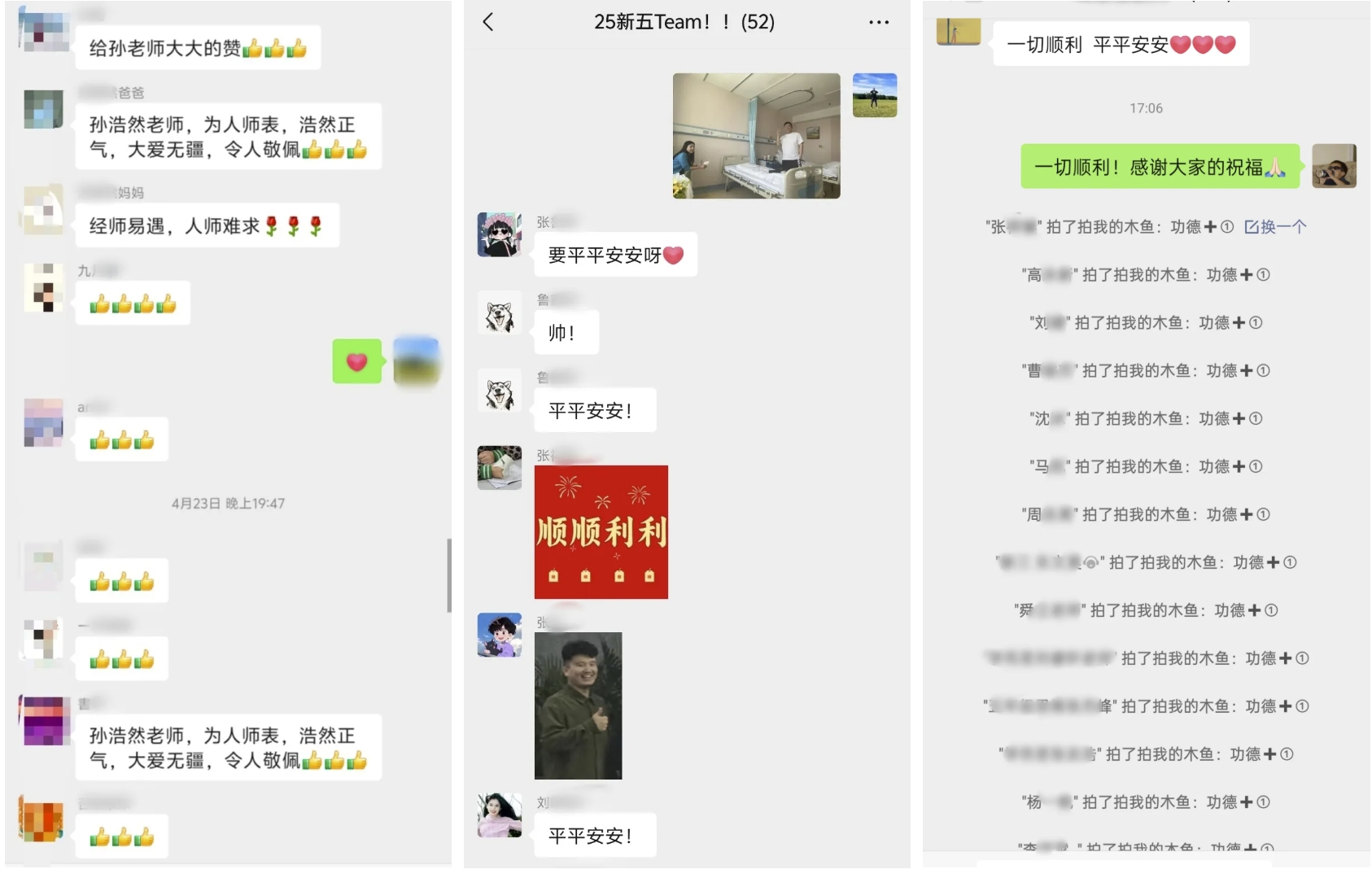

同事们很主动地承担了代课的任务,还一起相约去医院看望他。在一个一百多人的工作大群里,大家发现“拍一拍”浩然的提示语恰巧是“功德+1”,于是一会儿功夫就给浩然老师加了满屏的功德。爱心也在伙伴间传递,同事崔老师说,“捐献造血干细胞,确实还有一点怕,所以真的佩服浩然。但献个血,我已经准备去。”

得知这一消息的学生和家长也纷纷送上祝福,还有家长很想带孩子也去医院探视,被浩然老师感谢和婉拒。聊起之后的工作,浩然说,虽然愿意为公益宣传尽一份力,但不希望自己的故事被传开之后,家长和学生过分关注这一点,“工作方面,还是希望大家从专业度上来了解和认可我”。

孙浩然老师在家长群、同事群收到的祝福

那几天,一打开手机就是满满的赞美和祝福,但在医院的采集病房里,真正经历和感受这一切的还是独自一人。

浩然说,一天深夜他躺在病床上,周围的一切都完全安静,但他想到自己正在做的,“是一件充满激情、充满passion的事情”,“Passion可以是肆意张狂,可以是努力工作,也可以就像这样,在安安静静的过程中达到灵魂的passion。”

让他萌生出这些感受的,有年轻人日常生活中的焦虑和热爱,有付航的Passion脱口秀,有正在读的刘开心《愿你可以自在张扬》……最重要的,当然还是捐献造血干细胞这项万中无一的人生经历。

出院回家后,浩然回归了自己做饭、安静独处的生活节奏。他不想把自己的选择和义举归结为“大爱”,只愿意说,这将是“自己人生中一件值得纪念的事情”。

“如果我以后有了自己的孩子,可以把它讲出来跟ta炫耀。”

问:打针和采集的过程,会很难受吗?

答:前两天没什么感觉,打针第三天开始有点腰疼和头疼。可能身体里的干细胞分泌多了,有一种类似“堵”的感觉。所以采集的时候,就好像原本堵在血液里的东西被抽走,反而一点点变轻松了。

问:捐献之后会鼓励大家去成为捐献志愿者吗?

答:我不会主动去呼吁大家说都要去做这件事情,但是如果有人单独来问我了,我会给ta讲清楚相关的流程和利弊,帮助ta客观地分析。

4月7日入院、4月11日完成采集捐献的彦策老师,如今身体已经完全恢复,五一前刚休假和朋友一起在河南自驾游了一趟。

即便在捐献志愿者当中,他的经历也实属波折和少见——

从2019年读大学期间首次留样开始,将近6年的时间,他一共接到了4次通知配型成功的电话,前3次因患者病情变化等原因都未能完成,终于在这次“通关”,完成了捐献。

于是,已经没法对彦策问出“有没有犹豫过”的问题,在他这里,更像是百折不回,终尝夙愿。

虽然对注射动员针、采集外周血的过程早已经充分了解,但毕竟住进捐献病房也还是第一次。王彦策回忆,打动员针到第二天,他开始有一些轻度的不适感,腰酸,流鼻涕,“有点像感冒”。打针到第四天,是最难受的,浑身酸疼。

王彦策老师在病房进行造血干细胞采集

哪怕是最难忍的痛感,也被彦策描述的充满生机:“就是那些细胞在蓬勃地生长,不断地繁殖,我们叫它生长痛。”

当初报名时,彦策还是在读大学生,正在安徽读大学。所以这次,也是回到安徽进行捐献。完成采集,身体的不适感就已经几乎没有,他在当地休息一晚,第二天就坐高铁返回了徐州,回到正常的生活节奏当中。

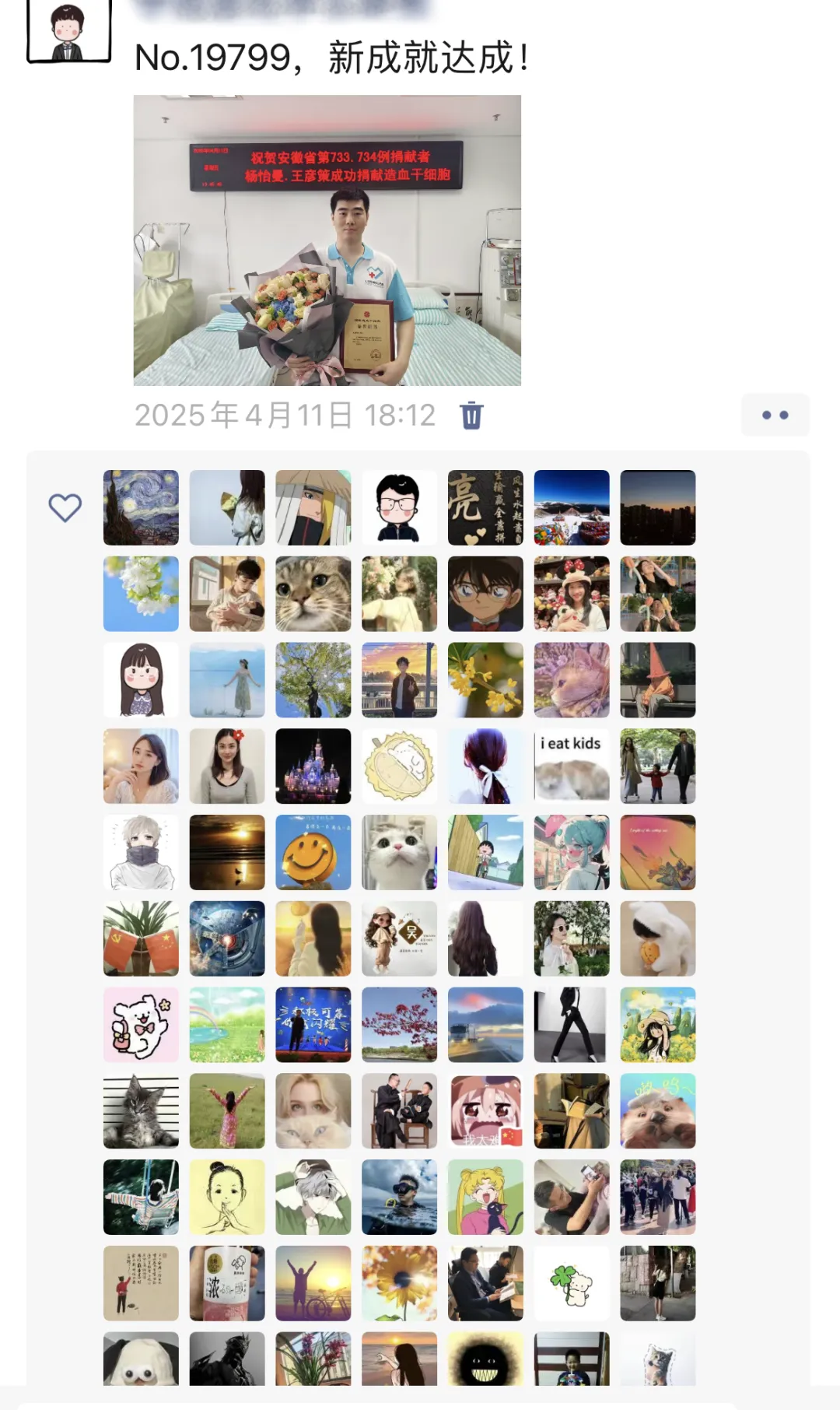

捐献完成后,他发了一条朋友圈,只有一张照片配一行字:No.19799,新成就达成!

成功捐献后,王彦策发布的朋友圈

彦策说自己的性格类型是“ISFP”,话不多,很务实,很少聊感悟思考什么的,更愿意通过自己做点事,帮助到具体的人。

为他人和社会做出贡献,在别人那里可能是愿景、是目标,对彦策老师来说,却是18岁以来的习惯,早已一次又一次付诸行动。

高中毕业后的暑假,他把第一次献血作为自己的成人礼。2019年,他在校园志愿服务中主动留下造血干细胞捐献血样。两年前过生日,他又在器官捐献登记网做了登记,承诺身后捐献器官和遗体。

彦策说,自己虽然不是学医的,但当时大学里也有医学院,知道学生们通过“大体老师”会学习到非常多,也理解并不是所有人都会愿意这样去做,“总得有人去做吧。我先签了,留下证明我是愿意的,即便到了那一天,最后也还能给大家做点贡献”。

他还会在水滴筹上,看到需要帮助的孩子就出一份力。日常关注着好未来同事组织的爱心伴读活动,希望自己之后也能参与。

从他这里问不出什么豪言壮语,因为“帮助别人”已经如此自然而然。

问:你做这么多公益举动,帮助到别人之后会觉得内心很有收获吗?

答:也还好,没啥特殊的感觉。能帮就帮一下,平时也没做过什么其他的。

问:经历了这次造血干细胞捐献,你有什么新的人生感悟吗?

答:也没有太多的感悟,没觉得它是一个多么崇高的一个事。

在好未来,这是近几年的第三位、第四位成功捐献造血干细胞的老师。我们也曾经记录下另两位老师的经历——

感恩相遇和互相选择,有这些善良、勇敢、有行动力的年轻人在这里工作,展现他们的精神和能量。